DevLOVE関西

DevLOVE関西 2016年後半のDevLOVE関西の活動記録

2016年後半のDevLOVE関西の活動記録2016年は月1、2回ペースで21回開催することができました。参加していただいた皆さん、話し手の皆さん、会場提供していただいた皆さん、そしてスタッフの皆さん、ありがとうございました!このエントリで...

DevLOVE関西

DevLOVE関西  DevLOVE関西

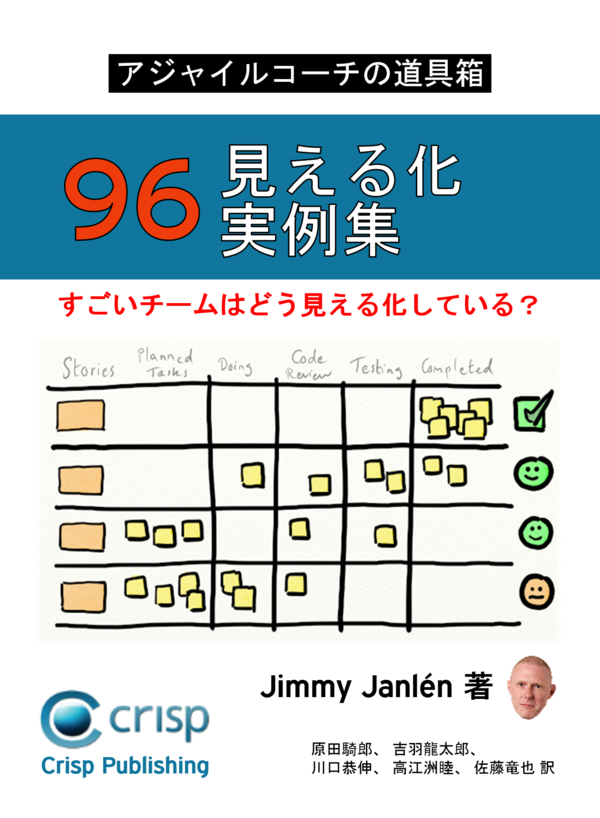

DevLOVE関西  Agile

Agile