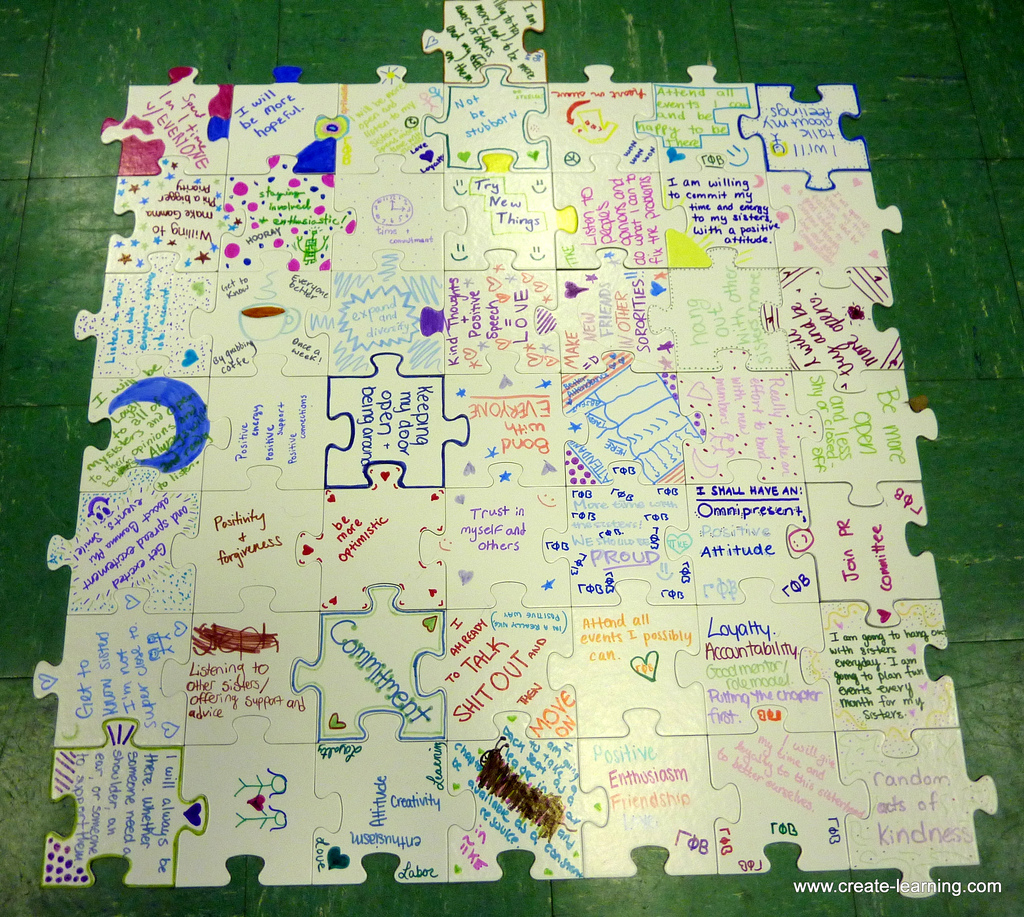

チームビルディング

チームビルディング 週次フリカエリ

最近、お客様への納品が終わったプロジェクトで採用した「プチフリカエリ」について書きます。(私の所属企業、かつ、知っている範囲では)「フリカエリ」は(大規模プロジェクトでは)工程の終了時、(小規模プロジェクトだと)プロジェクト終了時に行うこと...

チームビルディング

チームビルディング  改善

改善  改善

改善  旧館より

旧館より