Agile

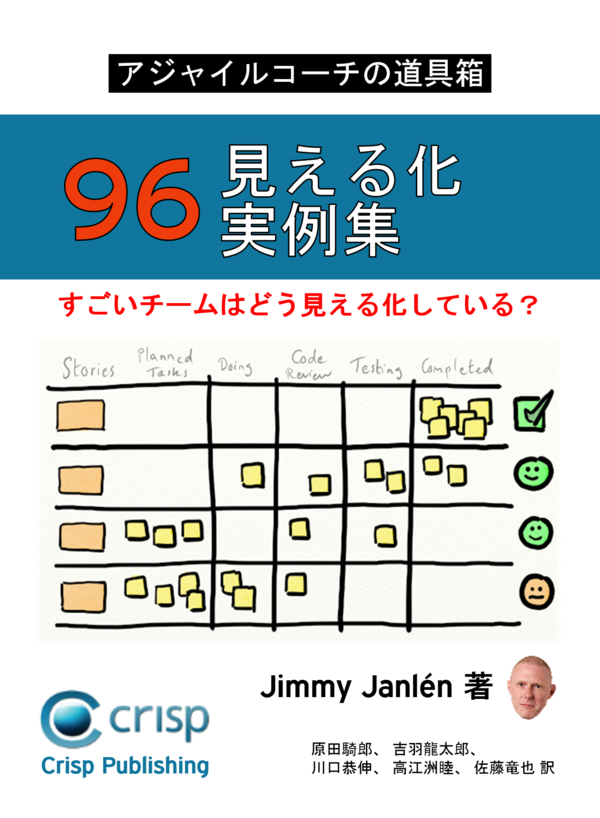

Agile 「アジャイルコーチの道具箱 – 見える化実例集」を読んだ

「アジャイルコーチの道具箱 – 見える化実例集」を読みました。

ギルドワークスで現場コーチとして、様々な現場がアジャイルな開発をうまくやれるような支援、現場の改善や見える化をしている自分としてはとても興味をそそられるタイトルです。

また翻...

Agile

Agile  チームビルディング

チームビルディング  チームビルディング

チームビルディング  チームビルディング

チームビルディング  チームビルディング

チームビルディング  チームビルディング

チームビルディング  チームビルディング

チームビルディング  チームビルディング

チームビルディング  チームビルディング

チームビルディング